45回目となる「松山俳句通信」。俳句の都松山市・伊予吟会宵嵐さんからいただきました!松山もすっかり秋の色が濃くなっているようです。そして、宵嵐さんは11月8日と締切が迫っている、NHK全国短歌・俳句大会には今回もご投稿されたのでしょうか?!こちらも気になりますね。

藤原純友の館跡

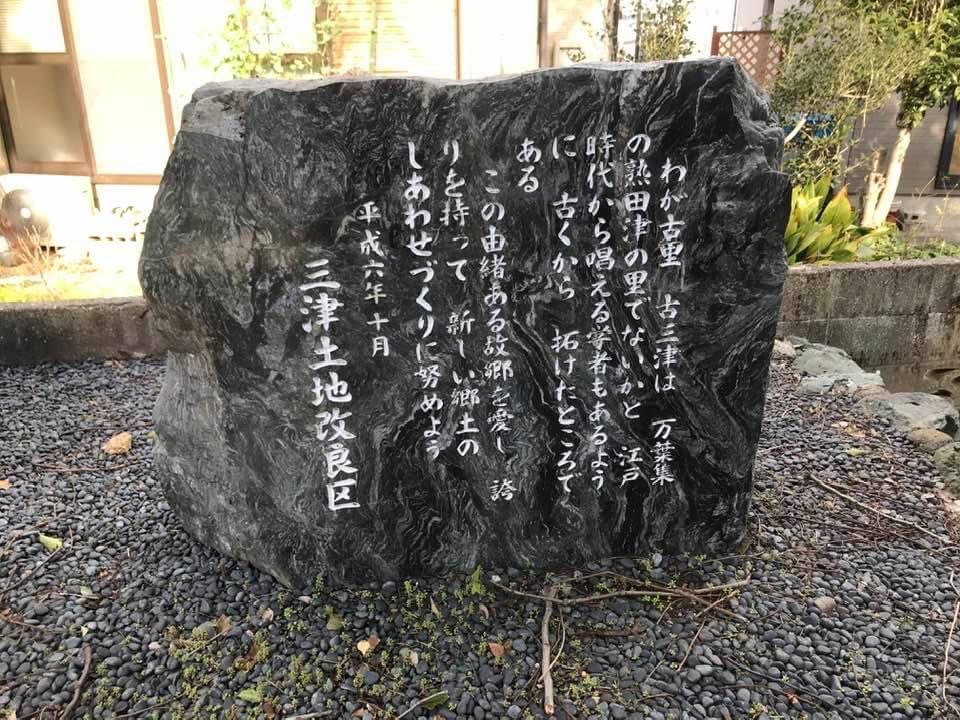

市内の古三津に知人のお墓参りに行った時のことです。登ってきた新田学園側から反対方向に丘を降りようとすると、何やら石碑が建っているではありませんか。近づいてみると、藤原純友館跡の表記が。

藤原純友といえば平安中期の武将で、瀬戸内海を股にかけた海賊の棟梁だった人です。東国の平将門と同時期に挙兵、承平・天慶の乱と呼ばれる反乱を起こし、最終的に追討軍に殺されたと歴史の授業で習いました。

そもそも純友は地方官僚として、愛媛県周辺の海賊を取り締まる立場だった貴族です。それがどう転んだのか分かりませんが、自らが海賊の親玉になるという「木乃伊取りが木乃伊になる」を地で行った人物なのです。漠然と名前を知っていましたが、松山市内のこんな丘の上に住まいを構えていたのですね。確かに海が見える風光明媚な高台ではあります。

丘を降りきると久枝神社という小さな社がありました。ここにも藤原純友の駒止め岩という大きな石が祀られています。

そして石碑の解説によると、この場所は万葉集に出てくる「熟田津」の里であるという主張が。

熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな 額田王

この和歌は道後温泉で詠まれたと言われており、熟田津自体は道後温泉付近の船着場ということで諸説あるそうです。平安時代に暴れ回った藤原純友の自宅付近に港があったことは間違いないでしょうし、それなりの説得力を感じますね。いずれにしても俳句の誕生するはるか前の万葉の世界を、藤原純友に導かれて垣間見たような気分になりました。

少し市内を歩くと平安時代の足跡に出会える。これが文学の街の懐の深さではないでしょうか。松山は詩歌の故郷なのだと再認識した次第です。