「古典を極める かな」コースのポイント

かなの書の古典を一つ選んでじっくり臨書に取り組みたい方向けの講座です。

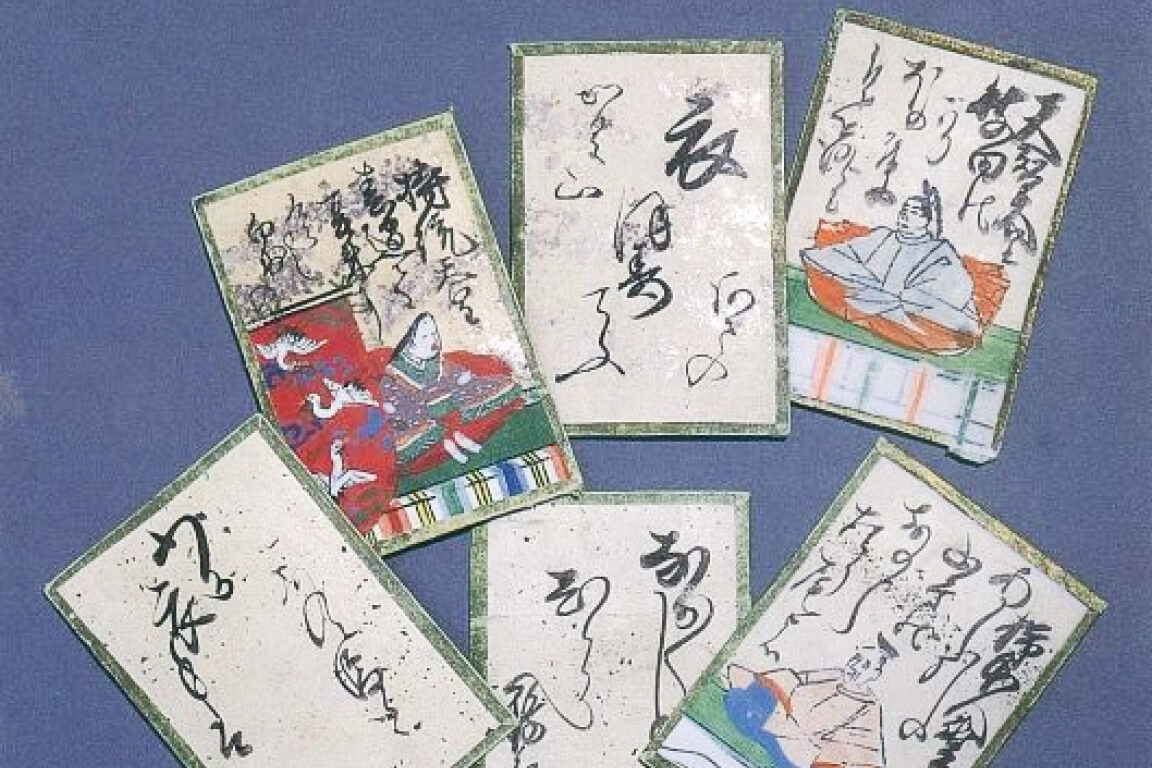

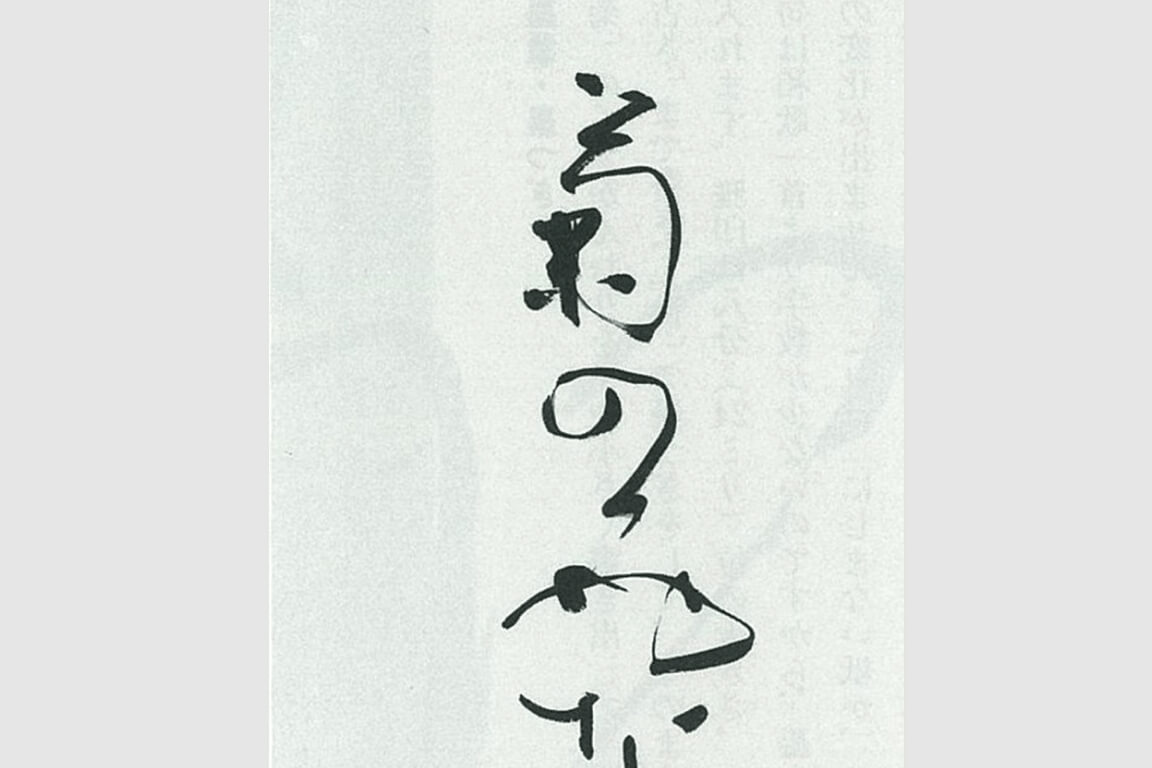

平安時代に書かれたかなの名品「古筆」を臨書することで、いつの時代にも認められてきたかなの字や構成の美しさを学び、身につけるためのコースがこの「古典を極める・かな」です。 各コースから1つのお手本(古典)を選び、その古典をじっくりと臨書していきます。 臨書で培った技術は、他の古典臨書はもちろん、創作作品づくりにも大いに役立ちます。

※2024年2月~再編リニューアル開講

1つの古典を1年間かけてじっくり学ぶ

学ぶ古典の個性や字形、線質の美しさや構成の妙などじっくりと観察しながら取り組むことで、自ずと手本を見る力と、手本の用筆を再現する力が身につきます。 どのコースからでも構いません。ご自分の好きな古典からお入りください。 ※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。

実力派講師陣による充実の添削

NHK学園の自慢は何といっても実力派講師陣による充実した添削内容です。作品へ朱筆を入れるほか、添削ノートには学習の際のアドバイスを記入してお返しします。これまでの学習の軌跡がお手元に残るので何度でも見直して復習に活用できます。

こんな課題に取り組みます

1年(自動継続コース)課題の提出は全10回です。

各回臨書する部分を指定した複数の課題を用意しています。その中から、用紙サイズにより1~3課題を選んで提出していただきます。※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。

「行書きコース」

<第1回~第8回>

料紙 1枚

手本(法帖)の中から好きな箇所(料紙に収まりのよい4~10行程度)を選び、原寸大で臨書

<第9回>

半切1枚(または、料紙1枚に散らし書きも可)

手本(法帖)の中から好きな和歌を一首選び、半切に2~3行書きで拡大して臨書

<第10回>

半切1枚(または、料紙1枚に散らし書きも可)

半切に2~3行書きで創作

「散らし書きコース」

<第1回~第8回>

料紙2枚

手本の中から好きな和歌を2首選び、1枚につき1首を原寸大で臨書

<第9回>

全懐紙1枚

手本の中から好きな和歌を1首選び、全懐紙に拡大して臨書

<第10回>

全懐紙1枚

全懐紙に創作

こんな添削をお返しします

自分では気づかない点を的確に指摘します

小さく原寸で臨書することの大切さを学びます

日本の美しいかな文字をたっぷりと味わって楽しめます

受講のお誘い(講師からのメッセージ)

平安時代に書かれたかなの名品を「古筆」といいます。千年の歳月を経て今なお色褪せることなく、私たちは真跡を鑑賞し臨書を通じて古に想いを馳せることができます。本講座では各コースの中からお好きな古筆を選び、筆者の筆づかいや息づかいを感じ取りながらじっくりと技術や感性を磨いていきます。添削講師による直筆手本やきめ細やかなアドバイスは臨書学習を一層深めるとともに、最終回では創作へと表現の幅を一段先へと導いてくれます。質問や疑問点にも丁寧にお答えしますので、古筆に憧れがありつつも壁が高いと感じていた方にも安心してご受講いただけます。日本人の美意識がたくさん詰まった雅なかなの世界を是非ご一緒に楽しみましょう。

武田 美奈子

受講者の声

通信での学習への疑問が払しょくされました

通信での書道学習に疑問を持っておりましたが、毎回の丁寧なご指導に感謝いたしております。機関誌の作品を拝見させていただきますと、筆を持ちコツコツと努力すること以外前進はしないのですね。刺激をいただいております。

受講歴:「古典を極める かな」受講

宮城県 三浦 晶子さん

受講者の声

通信での学習への疑問が払しょくされました

通信での書道学習に疑問を持っておりましたが、毎回の丁寧なご指導に感謝いたしております。機関誌の作品を拝見させていただきますと、筆を持ちコツコツと努力すること以外前進はしないのですね。刺激をいただいております。

受講歴:「古典を極める かな」受講

宮城県 三浦 晶子さん

コースのお申込み

古典を極める かな 行書き

(税込/教材費・送料・指導料含む)

※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。

---------------------

行書きコース、散らし書きコースは、自動継続のコースとなりますので、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際

(例:かな「散らし書きコース」→かな「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。

コースのお申込み

古典を極める かな 散らし書き(継色紙)

(税込/教材費・送料・指導料含む)

※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。

---------------------

行書きコース、散らし書きコースは、自動継続のコースとなりますので、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際

(例:かな「散らし書きコース」→かな「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。

コースのお申込み

古典を極める かな 散らし書き(寸松庵色紙、桝色紙)

(税込/教材費・送料・指導料含む)

※手本(法帖)は教材に含まれません。指定の手本(法帖)を直接出版社にご注文いただきます。すでにお持ちの方はそちらをお使いください。

---------------------

行書きコース、散らし書きコースは、自動継続のコースとなりますので、終了後に受講申し込みの手続きなく上記の教材をお送りします。お手本はいままでの古典(種類)でも、別の古典に変えても構いません。書体のコースを変更する際

(例:かな「散らし書きコース」→かな「行書コース」)には、NHK学園書道講座にご連絡ください。