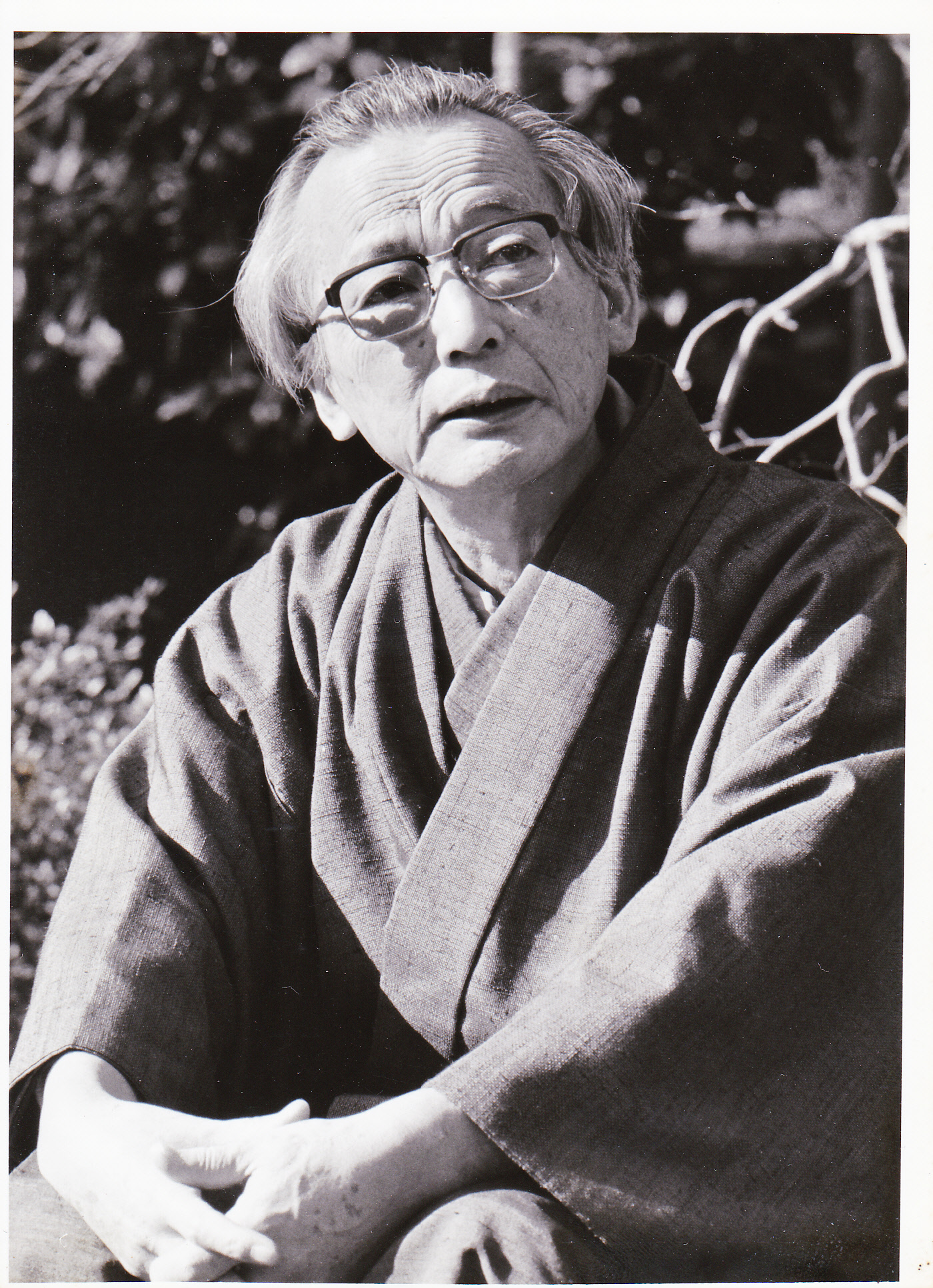

NHK学園俳句講座 創設監修 飯田龍太先生(1920~2007)

2014年に「龍太賞」が設立され、今年で12回目を迎えます。写真は2025年3月発行の第26回NHK全国俳句大会開催 龍太賞入選作品集。

2026年3月に開催する第27回NHK全国俳句大会の作品の募集が始まりました!

第27回NHK全国俳句大会では、自由題・題詠と、15句連作で作品が投稿できる「龍太賞」を設けています。

俳句を15句用意することに少しハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、連作の作句のコツやポイントはどこにあるのでしょうか?

これからチャレンジしたい方に向けて、龍太賞 大会選者の髙柳克弘さんに連作の作品作りについて伺いました。

第27回NHK全国俳句大会 龍太賞選者

昭和五十五年

「鷹」編集長、NHK学園 俳句講座講師。藤田湘子に師事。読売新聞「KODOMO俳句」選者。第十九回俳句研究賞受賞。

連作づくりについて

◆”いちばん詠みたいこと”を見つける

連作づくりは、自分と向き合うこと。まずは、ご自分の胸に尋ねてみてください――「わたしがいちばん詠みたいこととは?」。そう、テーマを見つけることが、連作づくりの第一歩。「ここ一年でできた自信作をずらりと並べる」というよりも、やはり「この風土を俳句に残しておきたい」とか「この季語について深く掘り下げたい」というような、はっきりしたテーマがあるほうが、読者をひきつけます。

◆できた句をどう並べるか

テーマが決まったら、それに基づいて、句作を始めます。ある程度数が揃ってきたら、「できた句をどう並べるか」という段階に入ります。連作の冒頭の一句は、とても重要です。

一例として、飯田龍太の第二句集『童眸』から、「雪の家」と題された章段の第一句目を引用します(昭和二十九年作)。

大寒の一戸もかくれなき故郷 龍太

大寒の冷気の底で、身を寄せ合って暮らす人々がいます。「一戸もかくれなき」というところから、すべての家を一目で見渡せる小村であることがわかります。そんな頼りない小さな村落が自分の「故郷」であることを、やや苦く噛みしめているのです。龍太にとって、自分を養い、かつ、閉じこめてもいる甲斐の故郷への複雑な思いは、大きなテーマでした。連作は15句続き、最後は、

竹林の月の奥より二月来る 龍太

の一句で締めくくられています。真冬のやや陰鬱な印象の句からはじまったのが、最後は春の近づいてくる希望の感じられる句で終わっています。連作の構成として、鮮やかですね。

冒頭の句と末尾の句、どちらの句も、とても格調の高い句であることに注意してください。

切れを意識して、韻律が引き締まっていることが、格調の高さを生みます。「大寒の一戸もかくれなき故郷」の句は「かくれなき」の句またがりのたたみかけるような調子が、厳しい韻律の要となっています。「竹林の月の奥より二月来る」は、「の」を重ねた流れが、「来る」のきっぱりした声調で閉じられ、希望の感じられる明快な調べとなっています。はじめと終わりの句は、キリリと屹立していた方が、読んでいて気分が良いものです。

この連作は、風景句ばかりではありません。「雪の家の死者にひびきて薪割る音」は、村で亡くなった人が出たことを示して、人間ドラマも入っています。また、「冬川の生身(なまみ)ながるる新市街」「鶏鳴いて梅はつぼみの精米所」といったような、力を抜いた軽めの句も入っています。多彩さということも、連作の魅力になります。息抜きの句も交えて、めりはりを出しましょう。

***

現代の俳人も、最初と最後の句には気を使っています。最近出た句集から、一番目と最後の句を引きます。

みづうみに紺の戻りぬ冬木の芽 対中いずみ『蘆花』

鳰湖(かいつぶりうみ)の白さをそこなはず いずみ

対中さんは、大津の堅田にお住いの俳人で、琵琶湖畔の情景を詠み続けています。まずは開幕から「みづうみ」を出して、自分のテーマがなんであるかを、読者に端的に示しています。調べにも配慮が行き届いていますね。「戻りぬ」で潔く切れて、湖の大景と「冬木の芽」の小景とを響きあわせています。劈頭(へきとう)の一句と対になるのが、掉尾(ちょうび)の一句です。再び「湖」という語を出して、琵琶湖の四季折々の風景を描き出すことが自分のテーマであると、あらためて打ち出しています。「そこなはず」という否定形が、力強い調べを生んでいます。対中さんの句集には325句収められていて、15句の連作とはボリュームが異なりますが、はじめと終わりの句の参考例として挙げました。

季節は四季の順にしたがって並べるのもよし、思い切ってひとつの季節で押し切るのもよし。春の句から次は冬になって、今度は夏、といったように、順番が前後しないように注意を。

◆あなたにしか作れない、とっておきの連作を!

あれこれ細かいことを申しましたが、以上述べてきたのは教科書的な作り方で、実際には選者は「未知の新鮮さ」に弱いもの。そして未知とは、はるか遠くにあるのではなく、みなさんの心の奥深くにこそ潜んでいて、俳句になるのを待っています。あなたにしか作れない、とっておきの連作を読ませてもらうのを、楽しみにしています。

<龍太賞に投稿する方はこちらから>

募集要項は第27回NHK全国俳句大会特設サイトからPDFをダウンロードできます。

龍太賞はネットから投稿ができます。事前に、NHK学園オンライン教室のコエテコカレッジサービスへ登録(無料)が必要となりますのでご注意ください。