第26回NHK全国俳句大会で発表、第27回題詠「口」(くち)

2026年3月に開催する第27回NHK全国俳句大会の作品の募集が始まりました!

第27回NHK全国俳句大会の題詠は「口」(くち)です。

これから題「口」(くち)で作句する方に向けて、大会選者の岸本尚毅さんに題詠の作品作りのヒントとなるような例句を紹介していただきました。

※引用句の末尾に句集名を記載しております。国会図書館デジタルコレクションで参照できる作品もございますので、ご参考ください。

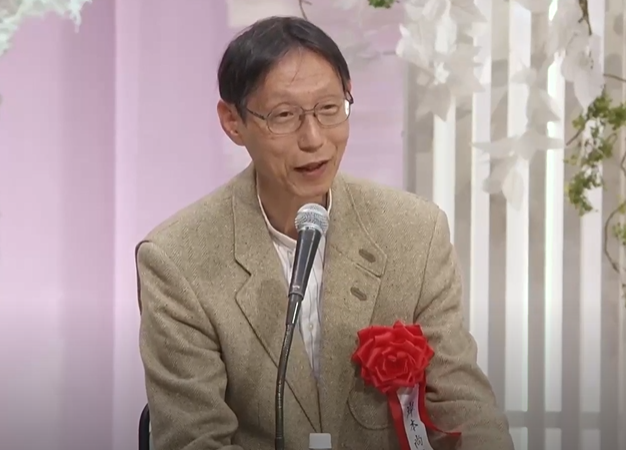

第27回NHK全国俳句大会選者

岸本尚毅さん(昭和三十六年)

「天為」「秀」同人「NHK俳句」選者。

写真:2025年3月 第26回NHK全国俳句大会 NHKホールにて。

いろいろな「口」(くち)の句を探してみよう

◆顔にある器官の「口」(くち)をそのまま詠む

大会の応募要項には「必ず「口」の漢字を入れてください」とあります。具体的にはどのように詠み込めばよいのでしょうか。まずは、顔にある器官の「口」をそのまま詠むという手があります。

口あけて腹の底まで初笑 高浜虚子『六百句』

芋喰ふや大口あいていとし妻 飯田蛇笏『山廬集』

口やれば波たゝみ来る清水哉 西山泊雲『泊雲句集』

これらは、笑ったり、食べたり、飲んだりする場面の「口」を詠みました。

くちすへばほほづきありぬあはれあはれ 安住敦『まづしき饗宴』

「くちすへば」は口づけです。この句は仮名書きですが、「NHK全国俳句大会」の題詠は漢字の詠み込みですから、「口すへば」というふうに、漢字を用いましょう。

船員とふく口笛や秋の晴 高野素十『初鴉』

「口笛」というふうに、熟語にして「口」を詠み込む手もあります。

男の雛も口すぼめつゝ波の間に 山口誓子『黄旗』

口開いて矢大臣よし初詣 阿波野青畝『万両』

これらの句は、流し雛や「矢大臣」(神社にある神像)の口に着目しました。

◆人間以外の生きものの「口」

「口」は、人間以外の生きものにもあります。

食べてゐる牛の口より蓼の花 高野素十『初鴉』

口開けて向き合ふ烏雲の峰 池内友次郎『結婚まで』

鵯の大きな口に鳴きにけり 星野立子『鎌倉』

噴水の鶴の口より春の水 星野立子『鎌倉』

四句目の「鶴」はつくりものの鶴でしょう。

◆熟語として使われる「口」

「口」は「入口」や「出口」の意味で、熟語としてもよく使われる文字です。

虫干の青き袖口たゝまれし 高野素十 『初鴉』

「袖口」など、案外身近なところに「口」に字があります。

ストーブの口ほの赤し幸福に 松本たかし『松本たかし』

石室の口に雨降る薊かな 長谷川零余子『雑草』

ストーブの開口部や、古墳の「石室」と外界の境目などを、「口」と詠みました。

登山口大吊橋を躍らせり 阿波野青畝『國原』

すすき原火口の茶屋を見おろしに 長谷川素逝『三十三才』

噴火口近くて霧が霧雨が 藤後左右『ナミノコ貝』

登山口、噴火口など、地形などを表す言葉に「口」という字はよく使われています。

◆いろいろな言葉に潜む「口」

口なしの花はや文の褪せるごと 中村草田男『長子』

組敷かれて口惜しき顔や菊人形 相島虚吼『虚吼句集』

クチナシの花、口惜しい、などにも「口」が潜んでいます。

「口」をどう詠み込むか。いくつかのパターンをご紹介しました。以上は一例に過ぎません。

いろいろなアプローチを楽しんで句作して頂けますと幸いです。

NHK学園受講者だけでなく、受講されていない方も投稿いただけます。

郵送での投稿の方は、こちらを印刷してご利用ください。