細胞生物学者でありながら、歌人としても精力的にご活躍されている永田和宏先生。今回は、短歌講座の共同監修者になられた先生に、お話をうかがいます。

(聞き手 NHK学園短歌講座専任講師 藤島秀憲先生)

永田和宏(ながた かずひろ)

1947年滋賀県生まれ。「塔」選者。歌会始選者。「朝日歌壇」選者。京都大学名誉教授。京都産業大学タンパク質動態研究所所長。歌集に「饗庭」「風位」「夏・二〇一〇」「午後の庭」。歌書「もうすぐ夏至だ」「家族の歌」「たとへば君」「新版作歌のヒント」「近代秀歌」「現代秀歌」など。

短歌はドーナツ。いちばん美味しいところには何もない。

(藤島)永田先生は、今年のNHK全国短歌大会で「短歌が上手になるにはどうしたら良いか」という質問を受けまして、その時に「言いすぎないことが大切。すべてを言ってしまってはいけないのだ」というお答えをされています。

(永田)歌をなぜ作るかと言ったら、「こんなことを感じた」「こんなことが言いたい」というようなことが作者の中にあって作るのだから、言いたいことが言えなくてどうするんだということになるわけですが、僕がずっと言っているのは、「自分の言いたいことは自分で言ったらつまらないだろう」ということで、自分の言いたいことは相手に感じてもらう。

つまり、自分の側から全部ぽーんと言ってしまうのではなくて、受け渡すようにして相手に受け取ってもらうのが歌だと言っているんです。

すべてを言ってしまっては、相手は自分で参加しながら読むということができない。

(藤島) そうですね。

(永田) 誰かの歌を読むという実感、喜びは、自分で感じながら読むというところが大事なんですね。

初めて歌を作った人には、そこの呼吸がなかなかわからなくて、僕はね、この呼吸をマスターすることが、上達するということだと思っているんです。

これにはいろいろな言い方があって、河野裕子は「短歌はドーナツだから」と言った。

河野裕子(1946~2010)

歌人永田和宏の妻。NHK学園短歌友の会選者もつとめられた。晩年は乳がんと闘病し、歌に多く詠んだ。「手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が」

ドーナツというのは、いちばん美味しいところには何もない。

本当はそこが食べたいんだけれど、食べたいところは何もなくしておこう、と。

歌を作る時、それはある種の基本だと思っているんですね。

僕はあちこちで選歌をしていますけれど、実感として、そうだなあ・・・・・・落としている歌の九割、九割五分くらいは言いすぎているから落としている。

言い足りていないから落としているという歌は、五パーセントもないという気がしますね。

(藤島) そうですか。

(永田) それくらい、作者っていうのは言いたいんですよね。

(藤島) ええ、そうですね。

(永田) それを、ちょっと控えてもらう。

例えばNHK学園の場合だったら、添削を受けて「ここは言いすぎです」とか「ここは削ったほうがいいでしょう」とか、そういうところからだんだんに会得していく必要があって、これは、ここで僕の話を聞いたからといってすぐにできるはずがありません。

何年も何年も作り続けないとわからない呼吸ですね。

(藤島) それから、受講者の声で「最近、歌ができなくなっている」というものがあります。身のまわりに変わったことがなくて平凡な毎日なので、なかなか、短歌にするべきことが見つからないんだという声を聞くんです。

(永田) やっぱり、人の歌を読む、歌集を読むということは大事だと思いますね。

歌集を読むということは、その歌を真似るとか、そういうことではないんです。

一つは、自分と違う世界を持っている人の歌の中にある一つの言葉から引き出されてくる、いろいろなイマジネーションの世界があって、こういう言葉を引き出してくるための一つの仕掛けとして歌集を読むということがあります。

(藤島) はい。

(永田) 歌集を読む時には、人が感じたことに感動する読み方もあるけれど、もう一つは、自分にはないものの感じ方、ああ、こういう感じ方もあるんだというものの見方、感じ方、あるいは、こんなつまらないものも歌になるんだというような、普通に自分の世界を見ている目では意識に上ってこないものが、人の歌を読むことで引き出されてくることがある。

そういう意味で、歌ができなくなったらいろいろな人の歌を読む。やっぱり、歌集を読むということはすごく大事だと思います。

自分の時間がこんなに愛おしいと感じられるのは、自分の歌を詠み返した時です。

(永田) よく例に挙げるんだけれど、奥村晃作さんの歌っていうのは、本当につまらない歌なんです(笑)。

〈次々に走り過ぎ行く自動車の運転する人みな前を向く〉とかね。

奥村晃作(1936~)

歌人。歌誌「コスモス」選者。身のまわりにあるもの、日常に起きることを題材に、感じたままをありのままに表現する「ただごと歌」の標榜者として知られている。

(藤島) はい(笑)。

(永田) 「みな前を向く」って、なんていうばかばかしい歌だと思うんだけれど、言われてみると、我々はまったく気がついていないね。

自動車を運転している人はみな前を向いているのは当然のことだと思って見ているから、そんなことには気もつかない。

(藤島) はい、そうですね。

(永田) 奥村さんの歌を読むと、「あ、たしかにみんな前を向いている」と。次にどこかで車を見た時に、「ああ前を向いて運転しているよな」と。

その時に大事なことはね、ちらっと奥村晃作の歌がどこかで過るわけです、現実の場面を見ていると。

これはね、我々が歌を知っているか知らないかということで、全然違う世界の見方ができる。すごく豊かなことだと思います。

(藤島) ええ。

(永田) 車を運転する同じ人を見ても、奥村晃作の歌を知っている人と、それを全然知らない人が車が流れて行くのを見た時に感じる世界の量というのかな、これは全然違う。

(藤島) はい。

(永田) みなさんに、「歌を作りなさい」とよく言うんだけれど、歌を一首知っているということは、知らない人に比べれば、その一首分だけ、世界が豊かに感受できている。

一首の中で、自分がいろいろなことを感じられる量というのは、普通の人はたかが知れているわけだけれど、いろいろな人の歌を読むことで、世界はこんなふうにも感じられるんだと、こんな豊かなことはないと思うね。

(藤島) ええ、そうですね。

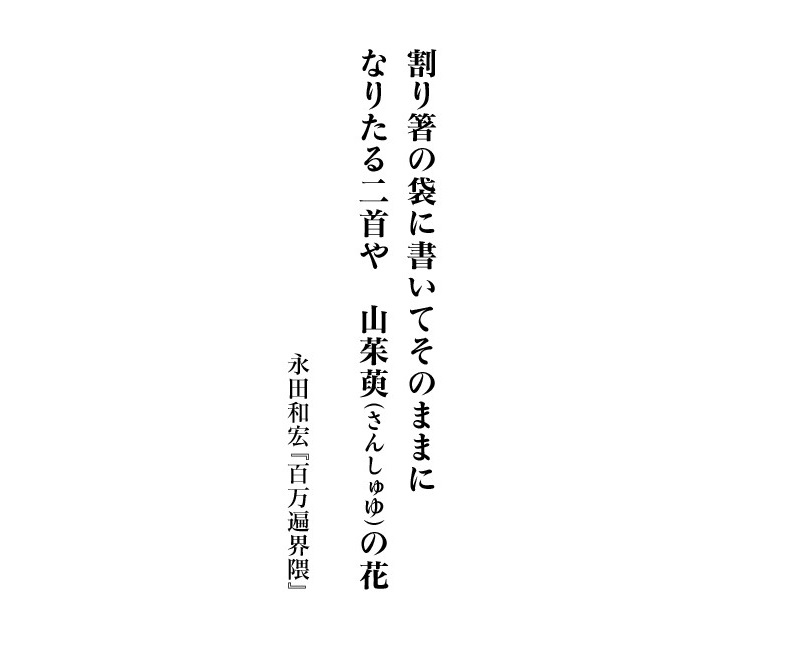

(永田) 僕も、歌を作り始めて五十年になるんだけれど、自分の人生の時間の中で、六千首か七千首の歌が残っている。

自分の時間がこんなに愛おしいというふうに感じられるのは、自分の歌を読み返した時ですね。

時間というのは、のんべんだらりと気がつかないで過ごしていく時間のほうが、圧倒的に多いわけですね。自分が過ごしてきた時間の圧倒的なものは、もう思い出せもしない。

(藤島) そうですね。

(永田) ところが、歌を一首読み返すと、その時の時間がすごくリアルに、よく、「その時の風の匂いまで」と言うけれど、蘇ってくるような気がする。

(藤島) はい。

(永田) 藤島さんもそうでしょう。

(藤島) ええ、そうですね。思い出しますね、その時のことをいろいろと。

(永田) 詠まれた時間というのは、自分の中で、その他多くの時間とは違う時間でしょう。

(藤島) はい、そうです。

(永田) 歌を詠んだ時間しか残っていないような気がする。

同じだけの時間を過ごしてきた他の人に比べて、やっぱり自分の過ごしてきた時間は豊かだったと思うし、それは、歌を作ってきて本当に幸せなことだと思います。

自分の時間をきちんと、写真よりリアルに、自分がどう感じたかを残せるのは、歌という形式だけだと思っています。

(藤島) 短歌を通信教育で学ぶということはどうでしょうか。

(永田) 歌ってね、どうしても自分の世界に閉じこもってしまうんです。

自分の思ったことから抜け出せないというのがみんなが一番陥る落とし穴で、誰かに添削をしてもらうと、「ああ、こんな見方があるのか」とか、「ここを削ったら、こんなに違う展開になるのか」とか、自分一人でいくら考えても堂々巡りになっていたところに風穴を空けてもらうというのが添削だと思うんですね。

添削は最終ゴールではないと僕は思っているので、添削を一つのヒントにして、自分でまた歌を考えていく。ヒントになれば良いと思いますね。

(藤島) はい。

(永田) 講師が自分の歌に対してこういう直し方をしてきた。「なるほど、これは一つの考え方だな」と思うことができれば、次に作る時に「ああいうものの見方もあったんだ」ということで、自分の中に生かしていける。

これは、とても大事なことだと思います。

(藤島) そうですね。

(永田) 自分の中に複数の目を入れるということ。

自分の目というのは、本当にたかが知れています。そういう意味で、添削というものをうまく生かせるといいと思いますね。

リアルな場で言えば、歌会などでいろいろな人の批評を聞くというのがそれにあたるわけです。

通信講座で言うと、添削を受けるということには、そういう意味があるのだと思います。

(藤島) それでは最後になりますけれど、短歌を始めてみたいとお思いの方へ、メッセージをいただけますでしょうか。

(永田) 僕ね、自分がなんでこんなに歌を作ってきたか。

やっぱり、さっきも言ったことだけれど、自分の生きてきた時間が、そこに、とてもきちんとした形で残っているということがすごく幸せだと思っているんです。

いくつから始めてもいいんだけれど、僕の場合はたまたま十九歳から始めているので、自分のかなり大きな人生をその中に感じることができる。

いくつからでもいいけれど、今の歌は今しか詠えない。

(藤島) そうですね。

(永田) これは、どの歌人についてもそうです。

二十歳の時の歌は二十歳の時にしか作れないし、六十歳の時の歌、七十歳の時の歌、八十歳の時の歌、これはその視点でしか作れない。

自分の時間にだけは噓をつきたくないとよく言いますけれど、自分の時間をきちんと、写真よりもリアルに、自分がどう感じたかを残せるのは、歌という形式だけだと思っています。

ぜひ、一首でもたくさんの歌を作って残してほしいと思います。

これは、自分だけではなくて、自分の周りにいる人、家族も含めて、生きてきた限りの自分の時間をそこに残すという意味があるんです。

我々は生きていずれ死んでいく存在。その生きた証というとちょっと変だけれど、生きてきたという実感を自分でも持つために一首でも多くの歌を作って、何らかの形で残す。

そういうことをしてほしいという気がしますよね。

(藤島) はい、そうですね。本日はありがとうございました。貴重なお話をいただきました。

聞き手 NHK学園短歌講座専任講師 藤島秀憲先生